目次

- 序章:シンガポールの熱帯夜に灯った、一枚のタイムシートという幻影

- 第1章: ラップタイムの”解体新書” ― マシンパフォーマンスDNAという新たな視点

- 第2章:驚愕の真実 ― データが暴くFP2の”もう一つの序列”

- 2-1. 総合8位サインツが見せた”異次元の輝き”と”致命的な弱点”

- 2-2. FP2最速ピアストリ、その速さの「質」を解剖する

- 第3章:王者フェルスタッペンの死角 ― データが示した明確なアキレス腱

- 第4章:角田裕樹の戦い ― データが示す、Q3進出への光明と課題

- 4-1. チームメイトとのDNA直接比較で見えた「哲学の違い」

- 4-2. 「幻のタイム」が語る、角田のポテンシャル

- 終章:データが予測する予選のシナリオ ― コーナーのSAIか、バランスのPIAか、それとも王者の逆襲か

■ 導入:シンガポールの夜に輝いた星と、タイムシートに刻まれた「0.07秒」の謎

土曜の夜、シンガポールの湿った空気を切り裂くようにして、一台のメルセデスが最終コーナーを立ち上がった。コントロールラインを駆け抜けた瞬間、ピットウォールから歓喜の声が上がる。ジョージ・ラッセル、ポールポジション。マックス・フェルスタッペンをわずか0.07秒差で下しての、劇的なトップタイムだった。

多くのファンが、そして多くのメディアが、このリザルトを「メルセデスの復活」の狼煙として報じるだろう。タイムシートの上では、ラッセル、フェルスタッペン、ルクレールがトップ3に名を連ね、角田裕樹はQ3進出にあと一歩届かず11番手。これが、公式記録として歴史に残る、予選の「結果」だ。

しかし、我々データアナリストの仕事は、この一枚のタイムシートが提示する「結果」の裏側、その行間に隠された「なぜ」を探求することにある。ラッセルをポールに導いた、あの0.07秒のアドバンテージは、一体サーキットのどこで生まれたのか?それは、メルセデスのストレートスピードの賜物だったのだろうか?あるいは、フェルスタッペンに、我々がまだ知らない弱点があったのだろうか?

我々の旅は、この「0.07秒」という数字が突きつける、あまりにも魅力的な謎から始まる。本稿では、予選で記録された全ドライバー、全周回の膨大なテレメトリデータを解剖する。我々が独自に開発した分析フレームワーク「マシンパフォーマンスDNA」を使い、公式リザルトの裏に隠された、もう一つの真実を解き明かしていきたい。これは、0.001秒の差に一喜一憂するドライバーとエンジニアたちの、知られざる戦いの記録である。

■ 「マシンDNA分析」とは?ラップタイムの裏側を覗く新しい”ものさし”

分析の核心に触れる前に、我々が使う”ものさし”について、少しだけ説明させてほしい。F1の公式計時では、ラップは3つのセクターに分割されるが、これはコースを機械的に3分割したに過ぎない。マシンの真の特性を理解するには、あまりにも大雑把すぎるのだ。

そこで我々は、ラップ全体をより詳細な5つの要素に分解するアプローチを採用した。それが「マシンパフォーマンスDNA分析」だ。これは、ラップタイムという一つの結果を、異なる特性を持つ区間でのパフォーマンスの集合体として捉え直す試みである。

● 5つのDNA要素

・高速コーナー (High-Speed): マシンの空力性能(ダウンフォース)がタイムを支配する区間。 ・中速コーナー (Medium-Speed): 空力とメカニカルグリップの総合的なバランスが問われる区間。 ・低速コーナー (Low-Speed): マシンの機械的なグリップとトラクション性能が鍵となる区間。 ・ストレート (Straight): ドラッグ(空気抵抗)の少なさとエンジンパワーが全てを決める区間。 ・繋ぎの区間 (Intermediate): 上記4つに分類されない、緩やかなカーブや短い加減速など、マシンの器用さが求められる「中間領域」。

この5つの”ものさし”で各ドライバーのベストラップを計測し、各カテゴリの最速者(ベンチマーク)と比較することで、「どのマシンが、どの区間で、何秒タイムを失ったか(デルタ)」を数値化する。これにより、各マシンの得意・不得意、そしてチームの設計思想やセットアップの方向性までが、驚くほど鮮明に浮かび上がってくる。

■ 予選の真実:ポールシッター、ラッセルの本当の勝因

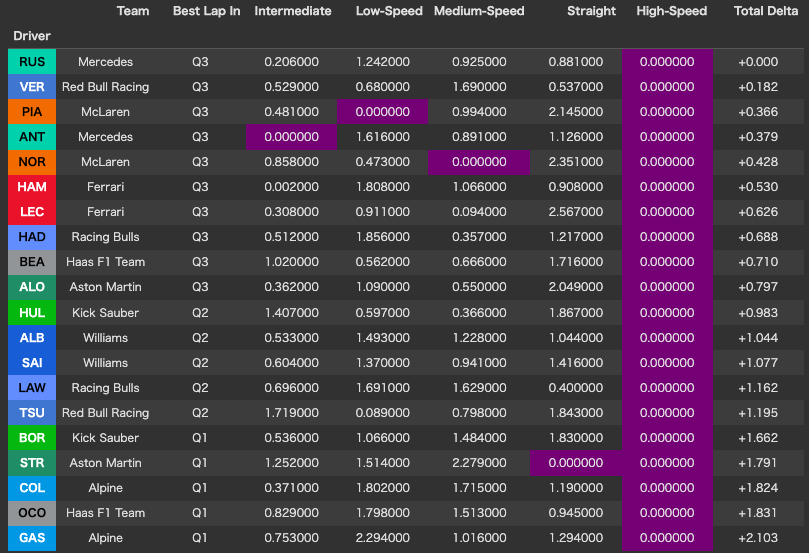

この新たな”ものさし”で予選のデータを分析した結果、我々は衝撃的な事実に直面した。下の表は、各区間の最速者を基準として、各ドライバーが合計で何秒タイムを失ったかを示す「マシンパフォーマンスDNAプロファイル」である。

この表は、ポールポジションを獲得したラッセルの勝利が、多くの人々の想像とは異なる理由によるものであったことを明確に示している。

● 通説のウソ:「ストレート最速」ではなかったメルセデス

多くの者は、メルセデスのポールポジションを、そのストレートスピードの向上によるものだと考えたかもしれない。しかし、データはその通説を鮮やかに覆す。ラッセルの勝因は、ストレートではなかった。

マシンDNAプロファイルをフェルスタッペンと比較すると、ラッセルはストレートで0.3秒以上負けている。彼が真に輝いたのは「中速コーナー」と「繋ぎの区間」だ。ここで合計1秒以上もの圧倒的なアドバンテージを築き、他の区間でのビハインドを補って余りあるゲインを得た。メルセデスの優れたマシンバランスと、それを完璧に引き出したラッセルのドライビングが融合した結果だ。

● データが証明する”完璧な予選”

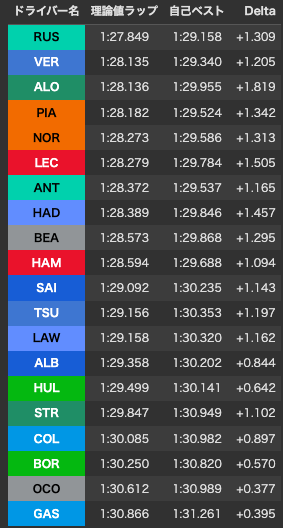

さらに驚くべきは、「理論値ラップタイム」の比較だ。これは、予選全体で見せた各ドライバーのポテンシャルの最大値を示す。

(ここに、理論値ラップタイム比較表の画像を挿入)

ここでも、ラッセルは1分27秒849という驚異的なタイムで、全ドライバーの頂点に立っている。つまり、彼はこの予選で最も高いポテンシャルを持っていただけでなく、自己ベストと理論値の差(Delta)も比較的小さく、そのポテンシャルを現実のポールラップとして結実させることに成功したのだ。今回のポールポジションは、フロック(まぐれ)ではない。データが証明する、必然の結果だったのである。

■ 王者のアキレス腱:フェルスタッペンが0.07秒を失った場所

一方、わずか0.07秒差でポールを逃したフェルスタッペン。彼のデータは、レッドブルが抱える明確な課題を浮き彫りにした。彼はストレートと低速コーナーでは最速クラスの走りを見せており、マシンの基本性能の高さは疑いようがない。

しかし、勝負の分かれ目となったのは、やはり中速コーナーだった。ここで、ラッセルに対して0.7秒以上もの決定的なタイムを失っている。これは、このサーキットの特定の速度域において、マシンの空力バランスに何らかの妥協点を見出せていない可能性を示唆している。決勝でメルセデスと戦うためには、この中速域でのパフォーマンスを、レース戦略の中でどうカバーするかが鍵となるだろう。

■ 角田裕樹の戦い:データが語る「幻のQ3タイム」

予選11位。Q3の扉まで、わずか0.158秒。角田裕樹にとって、それは”あと少し”の差でありながら、天と地ほども違う結果だったかもしれない。彼の予選を、データと共に、そして最強のチームメイトとの比較を通じて深く掘り下げていこう。

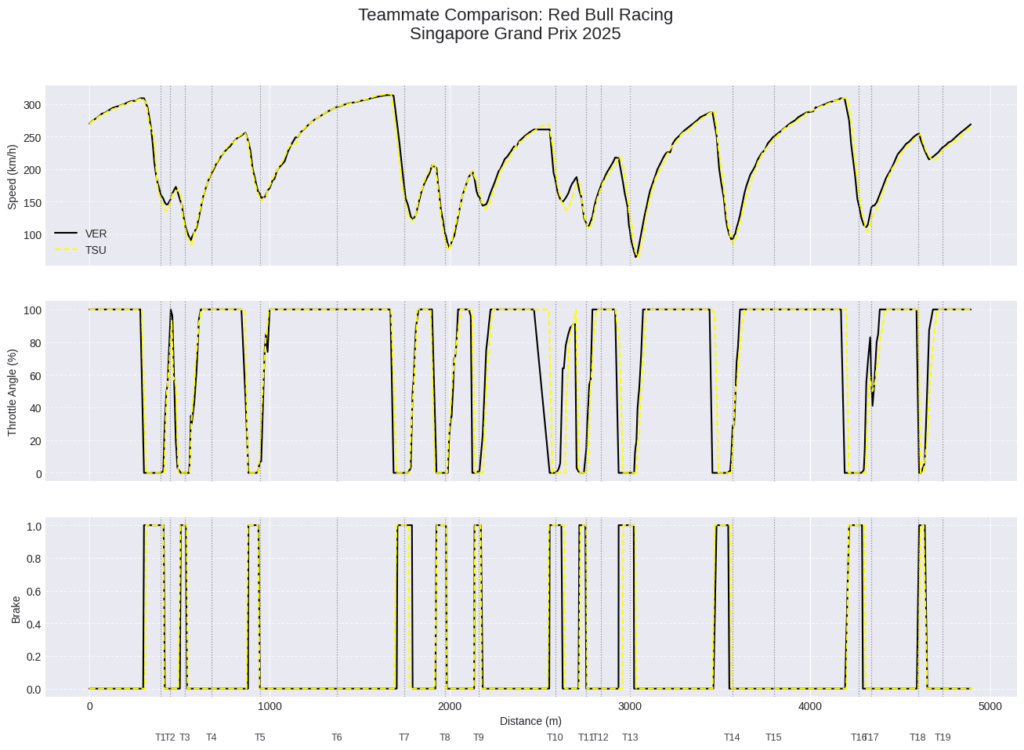

● チームメイトとの哲学の違い:角田 vs フェルスタッペン

F1において、最も信頼できる物差しはチームメイトだ。同じマシンを駆る現ワールドチャンピオン、マックス・フェルスタッペンと角田の「マシンDNAプロファイル」を直接比較すると、二人が全く異なるアプローチで予選に臨んでいたという、衝撃的な事実が判明する。

| カテゴリ | TSU (Red Bull) | VER (Red Bull) | 差 |

| Low-Speed | +0.089秒 | +0.680秒 | TSUが0.591秒速い |

| Medium-Speed | +0.798秒 | +1.690秒 | TSUが0.892秒速い |

| Straight | +1.843秒 | +0.537秒 | VERが1.306秒速い |

| Intermediate | +1.719秒 | +0.529秒 | VERが1.190秒速い |

Google スプレッドシートにエクスポート

データが示すのは、驚くほど明確な**「矛と盾」**の構図だ。

角田は、低速コーナーでフェルスタッペンを約0.6秒、中速コーナーでは約0.9秒も圧倒している。合計で1.5秒近くものアドバンテージを、彼はコーナリングだけで築き上げていたのだ。これは、彼のマシンがダウンフォースを最大まで高め、コーナリングでのグリップを極限まで追求したセットアップであったことを示唆している。彼のブレーキングとトラクションコントロールの鋭さを示す、素晴らしいデータだ。

一方のフェルスタッペンは、その代償を支払っている。彼はストレートで角田を1.3秒、そしてマシンの器用さが問われる「繋ぎの区間」で1.2秒も上回っている。これは、彼がより空気抵抗の少ない、バランス型のセットアップを選択していた証拠だ。

結果として、総合力でフェルスタッペンに軍配が上がった形だが、このデータは角田が**「コーナリング番長」**として、王者と互角以上に渡り合えるだけの明確な武器を持っていたことを証明している。角田の低速コーナーでの速さは、決勝でのオーバーテイクのチャンスで大きな武器になるかもしれない。

● 理論値ラップが示す、トップ10のポテンシャル

次に、「理論値ラップ」のデータに目を向けよう。これは、予選Q1〜Q3で記録した全ラップの中から、各ミニセクターの自己ベストだけを繋ぎ合わせた「幻の完璧な1周」だ。

| ドライバー名 | 理論値ラップ | 自己ベスト | Delta |

| TSU | 1:29.156 | 1:30.353 | +1.197 |

角田の「自己ベスト」と「理論値ラップ」の差(Delta)は、プラス1.197秒。これは、彼が予選全体で見せたポテンシャルを、1周にまとめきれていれば、あと1.2秒近く速く走れた可能性があったことを意味する。そして、彼の理論値ラップ1分29秒156は、予選8位に相当するタイムだ。

この「幻のタイム」の存在は、Q2敗退という結果の悔しさの証明であると同時に、彼がトップ10で戦えるだけの絶対的な速さを持っていることの何よりの証拠である。予選アタックでのほんの僅かなミス、あるいは不運なトラフィック。その「もし」を乗り越えられた時、彼は本来いるべき場所に戻れるはずだ。

● 理論値ラップが示す、トップ10のポテンシャル

次に、「理論値ラップ」のデータに目を向けよう。これは、予選Q1〜Q3で記録した全ラップの中から、各ミニセクターの自己ベストだけを繋ぎ合わせた「幻の完璧な1周」だ。

(ここに、理論値ラップの表からTSUのデータを抜粋)

角田の「自己ベスト」と「理論値ラップ」の差(Delta)は、プラス1.197秒。これは、彼が予選全体で見せたポテンシャルを、1周にまとめきれていれば、あと1.2秒近く速く走れた可能性があったことを意味する。そして、彼の理論値ラップ1分29秒156は、予選8位に相当するタイムだ。

この「幻のタイム」の存在は、Q2敗退という結果の悔しさの証明であると同時に、彼がトップ10で戦えるだけの絶対的な速さを持っていることの何よりの証拠である。予選アタックでのほんの僅かなミス、あるいは不運なトラフィック。その「もし」を乗り越えられた時、彼は本来いるべき場所に戻れるはずだ。

■ まとめ:データが予測する決勝のシナリオ

予選は終わった。グリッドは確定し、各チームは日曜の決勝に向けて最後の準備を進めている。我々のデータ分析が示す決勝の注目ポイントは何か?

ポールシッターのラッセルは、その卓越したマシンバランスと、特に中速コーナーでの強さを武器に、レース序盤の主導権を握ろうとするだろう。しかし、彼の背後には、虎視眈眈とチャンスを狙うマシンがいる。DNA分析で「部分的には最速」であったフェルスタッペンだ。彼はレースペースに絶対の自信を持っており、DRSが使えるストレートで、メルセデスに襲いかかるだろう。これは、バランスのRUS対一点突破のVERという、興味深い構図だ。

そして、我らが角田裕樹。11番グリッドからのスタートは、決して楽な戦いではない。しかし、彼のマシンが持つ低速コーナーでの強さは、タイヤを労わりながら、オーバーテイクのチャンスを冷静に待つ決勝レースでこそ、真価を発揮するかもしれない。データが示した「幻のタイム」を現実のものとすべく、彼は虎のように獲物を狙っているはずだ。

タイムシートの順位だけでは語れない、無数の物語がデータの中には隠されている。その物語を知ることで、我々のF1観戦は、より深く、より刺激的なものになる。さあ、まもなく、運命のシグナルが消灯する。

コメント