目次

- 序章:喧騒とネオンに包まれた、一枚のタイムシート

- タイムシートの数字だけでは見えない、もう一つの物語への誘い

- 第1章: ラップの解体新書 ― マシンの「個性」を暴く新たな指標

- なぜ公式セクタータイムだけでは不十分なのか

- 5つの要素でラップを分解する「マシンパフォーマンスDNA」とは

- 第2章:角田裕樹のDNAプロファイル ― データが語る苦闘と閃光

- 2-1. 最大の課題:中速・低速コーナーでの苦戦

- 2-2. ストレートでの伸び悩み

- 2-3. 予期せぬ光明:「繋ぎの区間」で見せた非凡な才能

- 第3章:王者との対峙 ― 角田裕樹 vs マックス・フェルスタッペン

- 3-1. 王者の領域:圧倒的な中・高速コーナー性能

- 3-2. 角田に突きつけられた課題

- 3-3. 角田が王者を上回った、唯一の領域

- 第4章:予選への道筋 ― データが示す、角田裕樹がQ3に進むための「解」

- 課題の克服と、光明の最大化

- データアナリストが注目する、予選での「見るべきポイント」

- 結論:データという羅針盤が指し示す未来

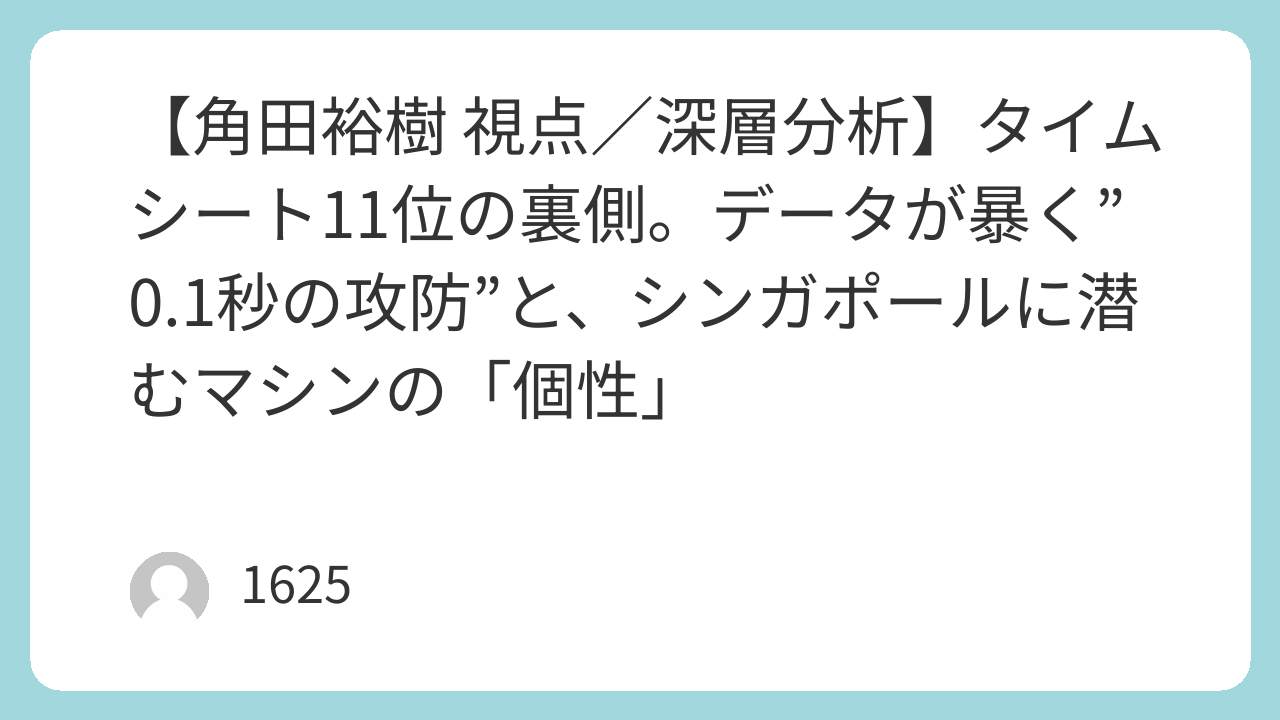

序章:喧騒とネオンに包まれた、一枚のタイムシート

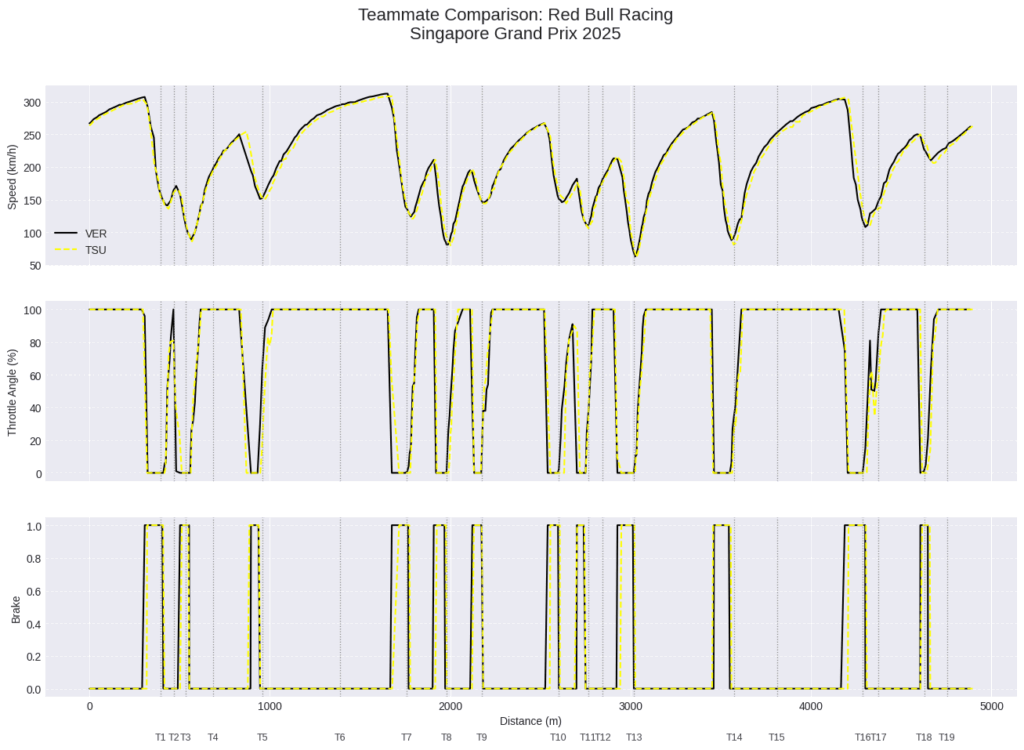

シンガポールの湿った夜気は、アスファルトの熱と混じり合い、独特の緊張感を醸し出す。マリーナベイ・ストリートサーキットを彩る無数のライトが、コンクリートウォールすれすれを駆け抜けるF1マシンのシルエットを浮かび上がらせる。金曜の夜、予選と決勝の前哨戦ともいえるフリー走行2回目(FP2)が終了した。ピットレーンが静寂を取り戻す頃、我々の手元に一枚のタイムシートが届けられる。

角田裕樹、11番手。

トップのピアストリから0.994秒差。Q3進出の当落線上、まさに中団のど真ん中。多くのファンやメディアは、この数字を見て「まずまずの滑り出し」「Q3進出にはもう一押し必要か」といった、ある種”定型的”な評価を下すだろう。

しかし、その「0.994秒」という数字は、あまりにも多くの情報を削ぎ落としてしまっている。その1秒弱の差は、一体どこで生まれたのか?角田がドライブするマシンは、この難攻不落の市街地コースで、どのような「個性」を見せたのか?そして、チームメイトであり、現ワールドチャンピオンであるマックス・フェルスタッペンと比較した時、彼の走りにはどのような違いが隠されているのか?

我々の旅は、この一枚のタイムシートが突きつける謎から始まる。本稿では、FP2で記録された全ドライバー、全周回の膨大なデータを、Pythonのfastf1ライブラリという名の”メス”で解剖していく。ラップタイムを5つの異なるDNAに分解し、公式リザルトの裏に隠された角田裕樹の真のパフォーマンスと、予選に向けた光明と課題を、データという客観的な証拠を基に解き明かしていきたい。これは、タイムシートの順位だけでは決して見えてこない、0.1秒、いや0.01秒を巡る、もう一つの戦いの物語である。

第1章: ラップの解体新書 ― マシンの「個性」を暴く新たな指標

分析を始める前に、我々が使う”ものさし”について説明させてほしい。F1の公式計時では、ラップは3つのセクターに分割される。しかし、例えばシンガポールのセクター2は、高速コーナーと低速コーナー、そして長いストレートが混在しており、「セクター2が速い」と言われても、そのマシンの本当の強みがどこにあるのかは分からない。

そこで我々は、ラップ全体をより詳細な5つの要素に分解する、独自の分析フレームワーク**「マシンパフォーマンスDNA」**を導入した。これは、ラップタイムという一つの結果を、異なる特性を持つ区間でのパフォーマンスの集合体として捉え直す試みだ。

- 高速コーナー (High-Speed): マシンの空力性能(ダウンフォース)がタイムを支配する、250km/h以上の高速コーナー区間。

- 中速コーナー (Medium-Speed): 空力とメカニカルグリップの総合的なバランスが問われる、125km/hから250km/hの中速コーナー区間。

- 低速コーナー (Low-Speed): マシンの機械的なグリップとトラクション性能が鍵となる、125km/h未満の低速コーナー区間。

- ストレート (Straight): ドラッグ(空気抵抗)の少なさとエンジンパワーが全てを決める、スロットル全開区間。

- 繋ぎの区間 (Intermediate): 上記4つに分類されない、緩やかなカーブや短い加減速など、マシンの器用さやドライバーの繊細な操作が求められる「中間領域」。

この5つのDNAで各ドライバーのベストラップを計測し、各カテゴリの最速者(ベンチマーク)と比較することで、「どのマシンが、どの区間で、何秒タイムを失ったか(デルタ)」を数値化する。これにより、各マシンの得意・不得意、そしてチームの設計思想やセットアップの方向性までが、驚くほど鮮明に浮かび上がってくるのだ。

第2章:角田裕樹のDNAプロファイル ― データが語る苦闘と閃光

この新たな”ものさし”で、角田裕樹のFP2での走りを分析した結果が、以下の表だ。全ての数値は、各区間の最速者(0.000秒)に対するタイム差(デルタ)を示している。

(ここに、TSUの行をハイライトしたマシンパフォーマンスDNAプロファイル表の画像を挿入)

| Driver | Team | Low-Speed | Medium-Speed | High-Speed | Straight | Intermediate | Total Delta |

| TSU | Red Bull Racing | +3.582 | +5.481 | +0.465 | +1.566 | +2.808 | +13.902 |

Google スプレッドシートにエクスポート

公式順位11位という結果以上に、このデータは彼のFP2が、ある特定の領域での深刻な苦闘と、しかし同時に、他の領域で見せた確かな閃光に満ちていたことを物語っている。一つずつ、丹念に読み解いていこう。

2-1. 最大の課題:中速・低速コーナーでの苦戦

角田のプロファイルで最も目を引くのは、「中速コーナー」での+5.481秒、そして**「低速コーナー」での+3.582秒**という、非常に大きなタイムロスだ。この2つのカテゴリだけで、彼は基準タイムから9秒以上も失っている。

シンガポールのようなストリートサーキットは、その大部分が中低速コーナーで構成されている。ここでタイムを失うことは、ラップタイム全体に致命的な影響を及ぼす。データは、FP2の時点のマシンが、特にコーナーの進入からエイペックスにかけて、ドライバーが求めるようなグリップを発揮できていなかった可能性を示唆している。これは、メカニカルグリップの不足か、あるいは特定の速度域で空力バランスが崩れてしまうセットアップの問題か。いずれにせよ、エンジニアたちは予選までにこの問題を解決するため、徹夜の作業を強いられることになるだろう。

2-2. ストレートでの伸び悩み

次に注目すべきは**「ストレート」での+1.566秒**というデルタだ。昨今のF1マシン、特にレッドブルは優れた空力効率を誇るはずだが、このセッションではストレート最速のオコン(ハース)に対して1.5秒以上の差をつけられている。

これは、シンガポールというコース特性上、チームがドラッグを犠牲にしてでもダウンフォースを最大化する、いわゆる「ハイダウンフォース仕様」のセッティングを選択した結果かもしれない。しかし、後述するチームメイトとの比較を見ると、このデルタにはまだ改善の余地がありそうだ。DRSの効きや、最適なギアレシオの選択など、パワーユニットのポテンシャルを最大限に引き出すための調整が、予選での鍵を握る。

2-3. 予期せぬ光明:「繋ぎの区間」で見せた非凡な才能

しかし、彼のプロファイルは絶望的な数字ばかりではない。一筋の、しかし非常に明るい光が見える。それが**「繋ぎの区間(Intermediate)」での+2.808秒**というデルタだ。

この数値だけを見ると「2.8秒もロスしているのか」と思うかもしれない。だが、全20台のドライバーの中で、このカテゴリのタイムロスが3秒を切っているのは、わずか数名しかいない。トップのハミルトン(+0.000)、2位のアルボン(+0.743)に次ぐ、トップクラスのパフォーマンスなのだ。

「繋ぎの区間」とは、明確なブレーキングや全開加速ではない、いわば”曖昧な”領域だ。緩やかなカーブを繊細なスロットルワークで駆け抜けたり、短い加減速をリズミカルにこなしたりと、マシンのバランス感覚とドライバーの器用さが試される。この領域で、角田はトップクラスの走りを見せた。これは、彼がマシンとの対話を続け、そのポテンシャルを引き出そうと奮闘している証拠であり、彼の持つ非凡なマシンコントロール能力の表れと言えるだろう。

第3章:王者との対峙 ― 角田裕樹 vs マックス・フェルスタッペン

チームメイトは、最良の比較対象だ。同じマシン(理論上は)を駆る王者フェルスタッペンと角田のDNAプロファイルを比較することで、マシンの真のポテンシャルと、二人のドライバーの走りの違いが浮き彫りになる。

(ここに、TSUとVERの行をハイライトしたマシンパフォーマンスDNAプロファイル表の画像を挿入)

| Driver | Team | Low-Speed | Medium-Speed | High-Speed | Straight | Intermediate | Total Delta |

| VER | Red Bull Racing | +2.773 | +0.121 | +0.176 | +0.607 | +9.374 | +13.051 |

| TSU | Red Bull Racing | +3.582 | +5.481 | +0.465 | +1.566 | +2.808 | +13.902 |

この比較から見えてくるのは、衝撃的なほど対照的な2人のプロファイルだ。

3-1. 王者の領域:圧倒的な中・高速コーナー性能

フェルスタッペンは、なぜ速いのか?その答えは**「中速コーナー」での+0.121秒**という驚異的なデルタにある。これは、この区間の最速者(サインツ)とほぼ同等のタイムであり、全ドライバー中2番手の速さだ。角田が+5.481秒を失っているこの領域で、フェルスタッペンはマシンのポテンシャルを100%引き出している。高速コーナーでも+0.176秒(全体3位)と、マシンの空力性能を完璧に乗りこなしている。マシンの本来の強みが、この中・高速域にあることを彼のデータは示している。

3-2. 角田に突きつけられた課題

この比較は、角田が予選までに何をすべきかを明確に示している。

- 中速コーナー: フェルスタッペンとの差は

5.3秒以上。これはドライビングスタイルの違いだけでは説明がつかない。明らかに、角田側のガレージは、この領域でマシンのスイートスポットを見つけられていない。データは、セットアップの方向性を根本的に見直す必要があることを示唆している。 - ストレート: フェルスタッペンとの差は約

1秒。同じマシン、同じパワーユニットでこれだけの差がつくのは、角田がよりダウンフォースをつけたセッティングを試していたか、あるいはDRSの展開タイミングなどに課題があった可能性が考えられる。

3-3. 角田が王者を上回った、唯一の領域

しかし、この比較でも角田の光明は消えない。**「繋ぎの区間(Intermediate)」**である。 ここで、フェルスタッペンは+9.374秒という、彼らしからぬ大きなタイムロスを喫している。一方で、角田は+2.808秒と、チームメイトを6.5秒以上も上回る、圧倒的なパフォーマンスを見せているのだ。

これは、このFP2のセッションにおいて、フェルスタッペンのマシンが非常にピーキーで、繊細なコントロールが難しい状態にあった可能性を示唆している。彼ですら、マシンのバランスに苦しんでいたのだ。その中で、角田は不安定なマシンを巧みに手懐け、このトリッキーな区間を攻略していた。これは、彼のドライビングスキルを証明する、何よりのデータと言えるだろう。

第4章:予選への道筋 ― データが示す、角田裕樹がQ3に進むための「解」

全てのデータを統合すると、角田裕樹が予選でQ3に進出し、さらに上位を狙うための道筋が見えてくる。

課題の克服と、光明の最大化

課題は明確だ。まずは中速コーナーでのパフォーマンスを劇的に改善する必要がある。フェルスタッペンのデータは、マシンが本来その領域でトップクラスの速さを持っていることを証明している。エンジニアは彼のデータを参考に、角田のマシンのセットアップをアジャストし、少なくともこの差を半分以下に縮めたいところだ。

光明もある。「繋ぎの区間」で見せた彼の速さは本物だ。これは、マシンバランスが改善されれば、彼がコースのあらゆる部分でタイムを削り取れるポテンシャルを持っていることを示している。彼に必要なのは、安心してコーナーに飛び込み、アクセルを踏んでいけるマシンだ。

データアナリストが注目する、予選での「見るべきポイント」

予選で我々が注目すべきは、単なるラップタイムではない。セクタータイムの内訳、特にセクター2(中速コーナーが多く含まれる)での、彼の自己ベスト更新だ。もし彼がこの区間で、FP2の課題を克服する走りを見せることができれば、その先にはQ3という扉が、そしてトップ10での戦いという新たなステージが待っているはずだ。

結論:データという羅針盤が指し示す未来

データ分析は、残酷な現実を突きつける。しかし同時に、それは未来を切り拓くための、最も信頼できる羅針盤でもある。角田裕樹と彼のチームが、このデータという羅針盤を手に、シンガポールの夜にどのような答えを導き出すのか。我々は、その戦いを固唾を飲んで見守りたい。

コメント