序章:マリーナベイに潜む、タイムシートの「罠」

シンガポールの夜景がきらめく中、F1マシンがマリーナベイ・ストリートサーキットを駆け抜ける。金曜日のフリー走行2回目(FP2)が終了し、我々の手元には一枚のタイムシートが届けられた。トップに輝くのはマクラーレンのピアストリ。2位にレーシングブルズのハジャル、3位にレッドブルのフェルスタッペンと続く。

多くのメディアは、この順位を元に「マクラーレン好調」「レッドブルは苦戦か?」といった論調で予選の展望を語るだろう。しかし、我々データアナリストにとって、このタイムシートは物語の始まりに過ぎない。特にシンガポールのように、多種多様なコーナーと短いストレートが複雑に絡み合うサーキットでは、たった一つのラップタイムがマシンの真の戦闘力を示しているとは限らないからだ。

ピアストリの1分30秒714というタイムは、一体どのようにして生まれたのか?そして、このタイムシートの8位に沈んだサインツが、実はこの日のFP2で**「ある領域」において誰よりも速かった**という事実を、どれだけの人が知っているだろうか?

本稿では、fastf1ライブラリとPythonを駆使してFP2の全データを解剖し、公式タイムシートの裏に隠された各マシンの**「パフォーマンスDNA」**を暴き出す。この分析を通じて、予選で真に注目すべきドライバーと、各チームが持ち込んだマシン哲学の謎に迫っていきたい。

第1章: ラップの解体新書 ― 「マシンDNA分析」という新たな”ものさし”

公式に発表されるセクタータイムは、あくまでコースを3分割しただけのもので、マシンの特性を詳細に語るにはあまりにも大雑把だ。例えば「セクター2が速い」と言っても、それが高速コーナーでの空力性能のおかげなのか、長いストレートでのドラッグの少なさのおかげなのか区別がつかない。

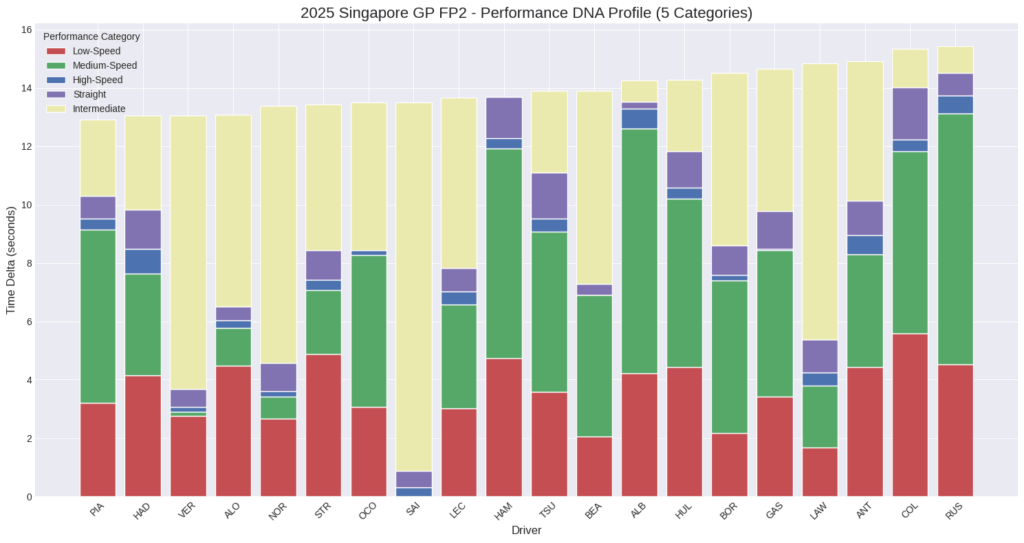

そこで我々は、独自の分析フレームワーク**「マシンDNA分析」**を導入した。これは、ラップ全体を以下の5つの異なる特性を持つ区間に分解し、各区間で費やした時間を計測する手法である。

- 高速コーナー (High-Speed): マシンの空力性能(ダウンフォース)が最も試される区間。

- 中速コーナー (Medium-Speed): 空力とメカニカルグリップの総合的なバランスが問われる区間。

- 低速コーナー (Low-Speed): マシンの足回り(メカニカルグリップ)とトラクション性能が鍵となる区間。

- ストレート (Straight): ドラッグの少なさ(空力効率)とエンジンパワーが支配的な区間。

- 繋ぎの区間 (Intermediate): 上記4つに分類されない、緩やかなカーブや短い加減速など、マシンの器用さやドライバーの繊細な操作が求められる区間。

この5つの”ものさし”で各ドライバーのベストラップを計測し、各カテゴリの最速者(ベンチマーク)と比較することで、「どのマシンが、どの区間で、何秒ゲインし、何秒ロスしたか」を数値化する。これが、各マシンの長所と短所を浮き彫りにする「パフォーマンスDNAプロファイル」だ。

第2章:驚くべき真実 ― データが暴く各車の本当の顔

この新しい”ものさし”でFP2のデータを分析した結果、公式タイムシートとは全く異なる勢力図が浮かび上がってきた。我々が作成した下の表は、各カテゴリの最速者を基準(+0.000秒)として、各ドライバーが合計で何秒タイムを失ったか(デルタ)を示している。

この表から読み取れる、驚くべき「物語」をいくつか紹介しよう。

2-1. なぜピアストリは最速だったのか?:「最強のオールラウンダー」という答え

まず、公式順位でもDNA順位でもトップに立ったピアストリ(マクラーレン)を見てみよう。興味深いことに、彼は5つのカテゴリのどれ一つとして最速(0.000)ではない。ストレートではオコンに0.781秒、高速コーナーではベアマンに0.365秒の差をつけられている。

ではなぜ彼は最速だったのか?その答えは、彼の圧倒的なバランス感覚にある。彼はどの区間でも王者ではない代わりに、どの区間でも致命的なタイムロスをしていないのだ。特に注目すべきは「繋ぎの区間(Intermediate)」での+2.616秒というタイムロス。これは全ドライバー中トップクラスの少なさであり、彼のラップがいかにスムーズで、無駄のないものだったかを示している。

ピアストリの速さは、一つの突出した武器によるものではなく、全ての区間を85点以上でまとめる総合力の高さにある。これこそが、ミスが許されないシンガポールの市街地コースで、彼がトップタイムを記録できた最大の理由だろう。

2-2. 総合8位サインツが見せた”異次元の輝き”と”致命的な弱点”

次に、この分析のハイライトであるサインツ(ウィリアムズ)だ。公式順位では8位と中団に埋もれた彼だが、DNAプロファイルでは驚くべき事実が判明した。

彼は**「低速コーナー」と「中速コーナー」の両方で、全ドライバー中ぶっちぎりの最速タイム**を記録している(デルタ+0.000)。これは、彼がドライブするウィリアムズが、このFP2の時点では、シンガポールのツイスティな区間を支配できるほどの、驚異的なコーナリング性能を持っていたことを意味する。「コーナー番長」という言葉がこれほど似合うマシンは他にない。

しかし、なぜ彼は8位に終わったのか?その答えは**「繋ぎの区間(Intermediate)」にある。彼はこの区間で、基準タイムから+12.610秒という、全ドライバー中最大のタイムロス**を喫しているのだ。

これは何を意味するのか?彼のウィリアムズは、ブレーキング・旋回・加速といった「メリハリのある」操作が続くコーナー区間では無類の速さを誇る。しかし、緩やかなカーブや短いストレートが連続するような、マシンのバランスとドライバーの器用さが求められる「繋ぎの区間」で、そのパフォーマンスを大きく失っているのだ。これは、非常にピーキーで、乗りこなすのが難しいマシン特性を示唆している。

2-3. “ストレート番長”たちの代償

この分析は、下位チームの戦い方にも光を当てる。ハースのオコンとベアマンに注目したい。オコンは「ストレート」で、ベアマンは「高速コーナー」で最速タイムを記録している。これは、彼らが空気抵抗を減らし、最高速を伸ばす「低ドラッグ」のセッティングに賭けていることを示している。しかし、その代償は大きく、特に中速コーナーでは2人とも5秒近いタイムを失っている。これが、彼らが上位に食い込めない理由を明確に物語っている。

第3章:予選で何が起こるか? ― データに基づく展望

これらの「マシンDNA」を踏まえると、土曜の予選はタイムシートの順位だけでは占えない、スリリングな展開が予想される。

- マクラーレン(ピアストリ、ノリス): FP2で見せた総合力の高さは本物だ。特にピアストリは、大きな弱点が見当たらない。予選で再び全てを完璧にまとめ上げれば、ポールポジションの最有力候補と言えるだろう。

- ウィリアムズ(サインツ): 最大のダークホースだ。もし彼が、FP2で課題となった「繋ぎの区間」をわずかでも改善できれば、その驚異的なコーナリングスピードを武器に、一気に上位グリッド、あるいはポールポジションすら脅かす可能性を秘めている。彼のアタックラップから目が離せない。

- レッドブル(フェルスタッペン): DNA順位3位と、決して悪くない。しかし、王者らしからぬのは「繋ぎの区間」で

+9.374秒という大きなタイムロスを喫している点だ。これは、マシンがまだ安定しきっていない証拠かもしれない。予選までにセッティングを修正し、この弱点を克服できるかが鍵となる。 - フェラーリ、メルセデス: ハミルトンは「繋ぎの区間」で最速タイムを記録するなど、光る部分も見せたが、両チームとも特に中速コーナーでのタイムロスが大きい。予選でトップ争いに加わるには、一夜にしてセッティングのブレークスルーを見つける必要があるだろう。

結論:ラップタイムの裏側を知れば、F1はもっと面白い

我々のデータ分析は、FP2のタイムシートの裏に隠された、驚くほど豊かで複雑な物語を明らかにした。ピアストリの「総合力」、サインツの「一点突破の才能と脆さ」、そして各チームのマシン哲学の違い。

土曜の予選、そして日曜の決勝。あなたが次にF1を観戦するとき、ぜひこの「マシンDNA」という視点を持ってみてほしい。単なる順位の変動だけでなく、なぜそのドライバーが速いのか、あるいは苦戦しているのか、その理由の一端が見えてくるはずだ。

データは、F1というスポーツが、いかに深く、知的なものであるかを我々に教えてくれる。そしてその深淵を覗き込む旅は、まだ始まったばかりだ。

コメント