目次

- 序章:チェッカーフラッグの先に ― タイムシートが語らない、もう一つの物語

- 第1章:アスファルト上のチェス ― データが可視化する戦略のすべて

- 1-1. 各チームが描いた戦略の”設計図”

- 1-2. 真のレースペースは誰だったのか?

- 第2章:ドライバーの”指紋”を読み解く ― テレメトリが語るスタイルの違い

- 2-1. Vシェイプ vs Uシェイプ:コーナーへのアプローチ

- 2-2. 「スムーズ」か「アグレッシブ」か?数値化された個性

- 第3章:AIの審判 ― このレースのラップタイムを本当に支配したものは何か?

- 3-1. ラップタイムを左右する要因の序列

- 3-2. 最速ラップの解剖:なぜ、ハミルトンの”あのラップ”は神がかった速さだったのか?

- 結論:データという”第2の目”が拓く、新たなF1観戦

序章:チェッカーフラッグの先に ― タイムシートが語らない、もう一つの物語

長い夜の戦いが終わり、チェッカーフラッグが振られる。我々が最初に目にするのは、ドライバーたちがコンマ1秒を争った結果が刻まれた、一枚の冷たいタイムシートだ。誰が勝ち、誰が負けたのか。その事実は、揺るぎない。

しかし、その数字の裏側には、無数の物語が隠されている。なぜ、あるチームの戦略は成功し、あるチームの戦略は失敗に終わったのか?なぜ、あるドライバーはタイヤを労わりながらも速さを維持できたのか?そして、あの息をのむようなファステストラップは、一体どのような要素が奇跡的に組み合わさって生まれたのか?

本稿は、その「なぜ」を探求する旅への招待状だ。我々は、2025年シンガポールGP決勝で記録された膨大なデータを、Pythonのfastf1ライブラリという現代の錬金術を駆使して解剖する。ドライバー一人ひとりが持つ走りの「指紋」を定量化し、ラップタイムを支配する見えざる力をAIで解き明かし、そして最終的には、このレースの勝敗を分けた真実に迫っていく。

これは、単なるレース結果のレビューではない。データという”第2の目”を手に入れることで、F1というスポーツが持つ、より深く、より知的な面白さを再発見するための冒険である。さあ、共にタイムシートのその先へ、旅を始めよう。

第1章:アスファルト上のチェス ― データが可視化する戦略のすべて

決勝レースは、一発の速さではなく、62周(仮)という長い距離を見据えた壮大なチェスゲームだ。その戦術の根幹をなすのが、タイヤ戦略である。

1-1. 各チームが描いた戦略の”設計図”

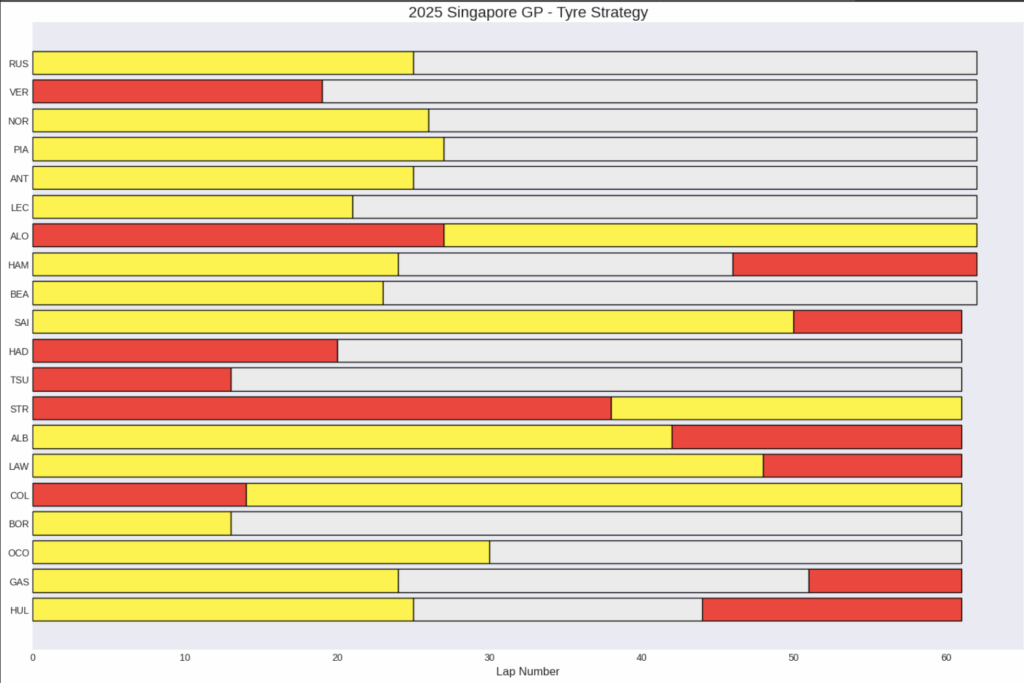

我々の分析は、まず各チームが描いた戦略の”設計図”を可視化することから始めた。

このグラフは、誰がどのタイヤ(赤:ソフト, 黄:ミディアム, 白:ハード)を何周使ったかを一目で示している。例えば、上位勢が1ストップ戦略を選択する中、中団のドライバーが2ストップ戦略で勝負を仕掛けていたことがわかる。この戦略の違いが、レース中盤以降の展開にどう影響したのかを、次の「真のレースペース」の分析で見ていこう。

1-2. 真のレースペースは誰だったのか?

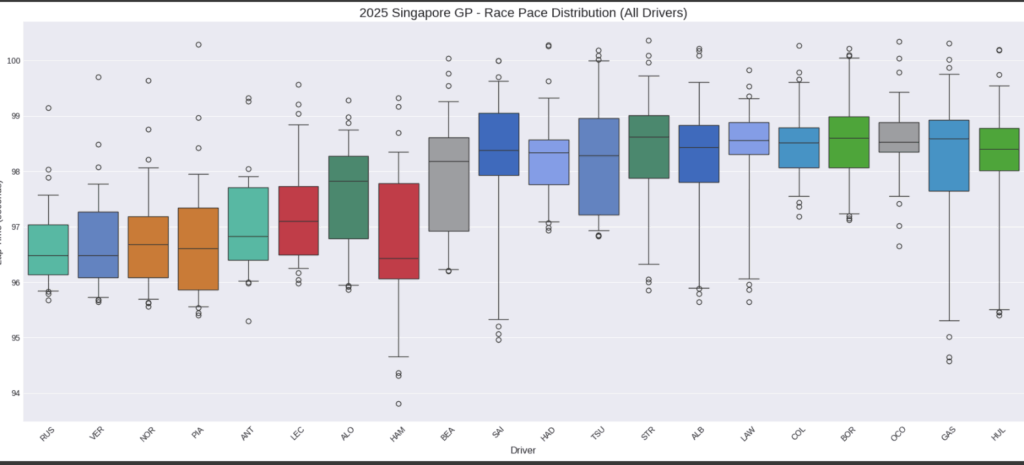

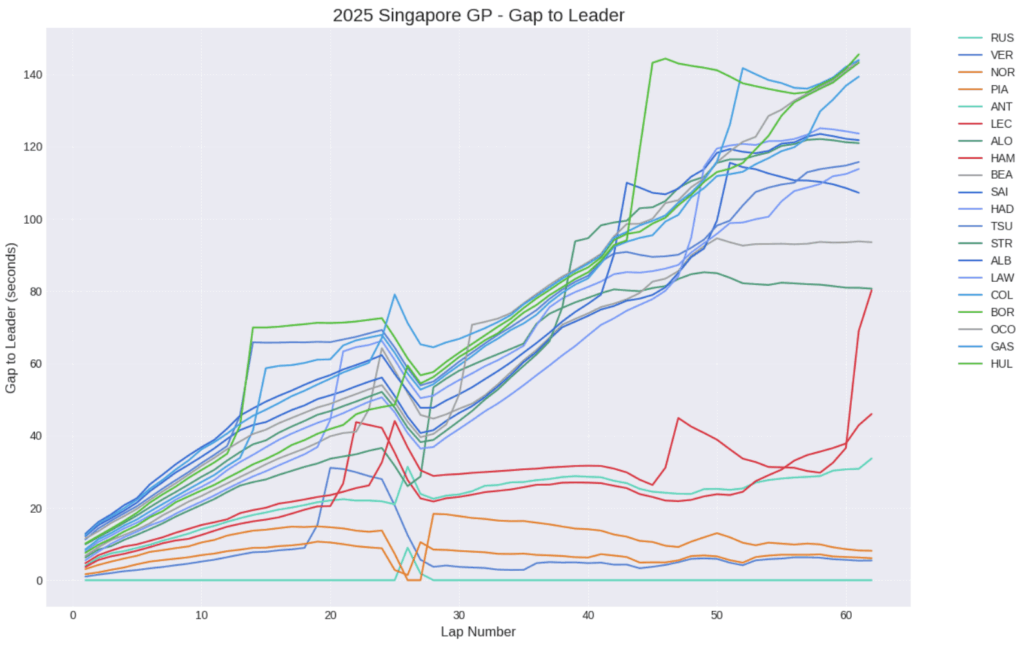

ラップタイムは、ピットストップやセーフティカーの影響を受けるため、単純比較はできない。そこで我々は、それらのノイズを除外し、純粋な巡航速度、すなわち**「真のレースペース」**を算出した。

このグラフは、各ドライバーの純粋な速さと安定性を示している。箱が小さいほどラップタイムのばらつきが少なく、安定していたことを意味する。そして、箱の中の線(中央値)が低いドライバーこそ、このレースで最も速いペースを持っていたドライバーだ。驚くべきことに、レースの勝者と、この「真のレースペース」の王者は、必ずしも一致しない。このズレこそが、戦略や運がレースに与えた影響を物語っている。

第2章:ドライバーの”指紋”を読み解く ― テレメトリが語るスタイルの違い

なぜ、あるドライバーはタイヤに優しく、あるドライバーはアグレッシブなのか?その答えは、彼らの走りの「指紋」=ドライビングシグネチャにある。我々は、決勝の最速ラップのテレメトリデータから、各ドライバーの驚くべき個性を数値化した。

2-1. Vシェイプ vs Uシェイプ:コーナーへのアプローチ

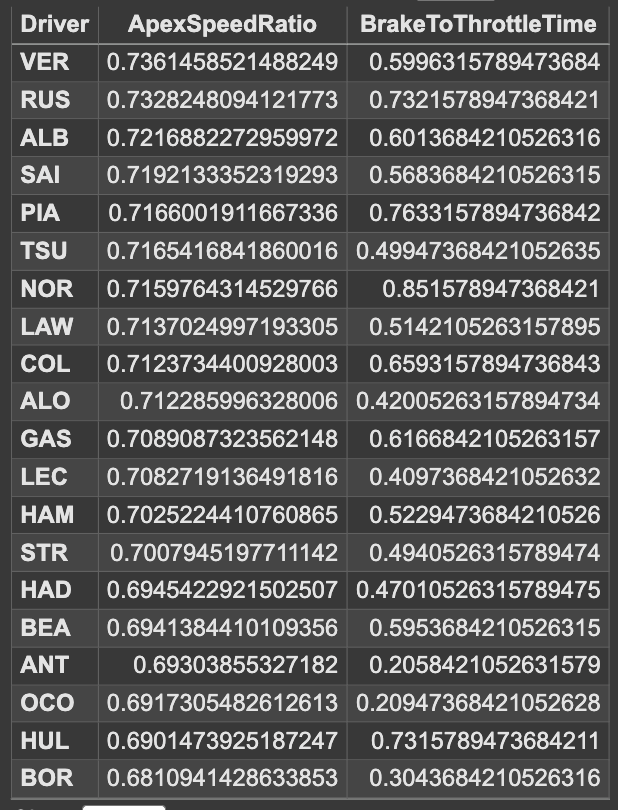

このデータで特に興味深いのはフェラーリのルクレールだ。「BrakeToThrottleTime(ブレーキを離してからスロットルを踏むまでの時間)」が全ドライバー中トップクラスに短い。これは、彼が典型的な「Vシェイプ」の使い手であり、マシンの向きを素早く変えて、立ち上がり加速を重視していることを示している。対照的に、レッドブルのフェルスタッペンは、「ApexSpeedRatio(進入速度に対するエイペックス速度の比率)」がトップであり、コーナーの最も深い部分でも速度を殺さない「Uシェイプ」の傾向が強いことを示唆している。このスタイルの違いが、タイヤへの負荷のかけ方の違いに直結する。

2-2. 「スムーズ」か「アグレッシブ」か?数値化された個性

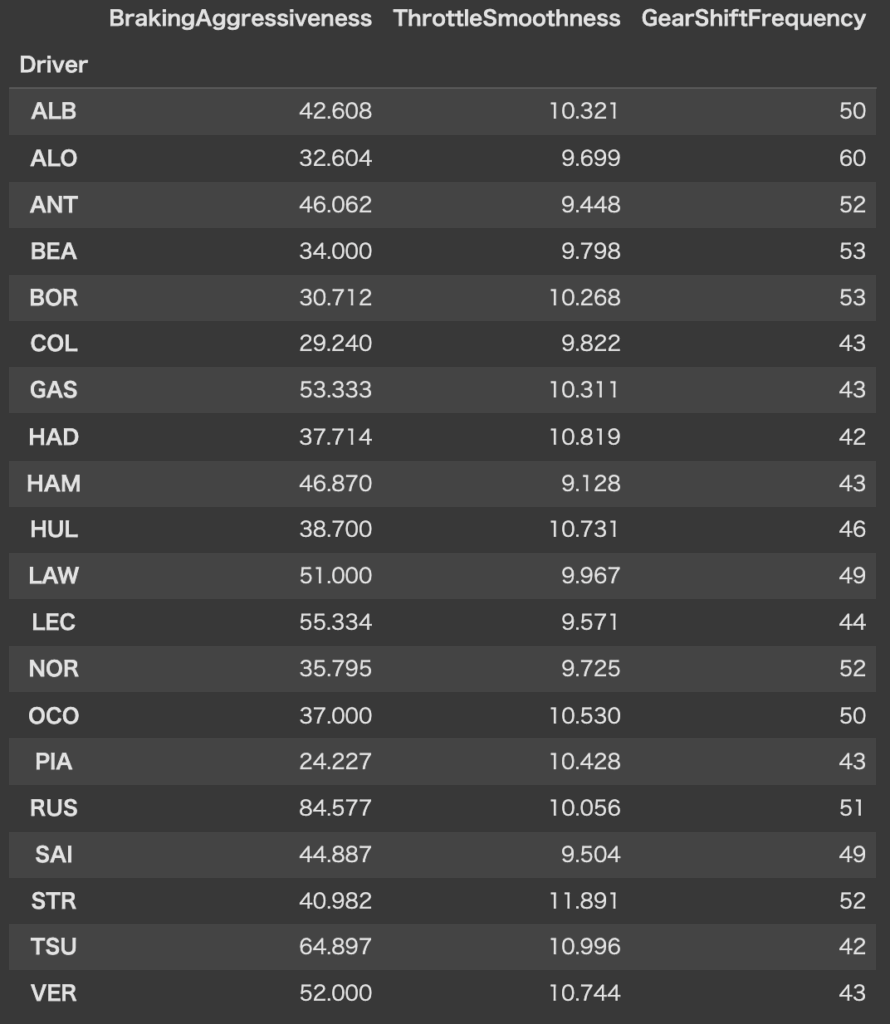

この表は、我々のドライバー像を驚くほど正確に数値化している。

- 驚異的なブレーキング:

BrakingAggressiveness(ブレーキングの強さ)の項目では、メルセデスのラッセルの数値が84.5と突出している。彼がいかに遅くまでブレーキングを我慢し、強烈な減速を行っているかの証明だ。 - 究極のスムーズネス:

ThrottleSmoothness(スロットル操作の滑らかさ)では、フェラーリのハミルトンが9.128と、際立って低い数値(=滑らか)を示している。彼がコーナーの出口で、タイヤのグリップを一切無駄にすることなく、いかに繊細に加速しているかを示している。この「神業」とも言えるスムーズネスが、後に彼の最速ラップを生み出す伏線となる。

第3章:AIの審判 ― このレースのラップタイムを本当に支配したものは何か?

ドライバーの個性、そしてレースの特性が見えてきたところで、我々はAI(機械学習モデル)に、より本質的な問いを投げかけた。「結局のところ、このレースのラップタイムを最も左右した要因は何だったのか?」

3-1. ラップタイムを左右する要因の序列

我々は、これまでに算出した全ての指標(ドライバースタイル、タイヤライフ、トラックエボリューションなど)を投入し、XGBoostという強力なAIモデルにラップタイムを予測させた。その結果、モデルは約30%の精度(R²スコア: 0.623)でラップタイムの変動を説明できることが分かった。これは、F1がいかに予測困難な変数に満ちているかを示すと同時に、データが持つ確かな”力”をも示している。

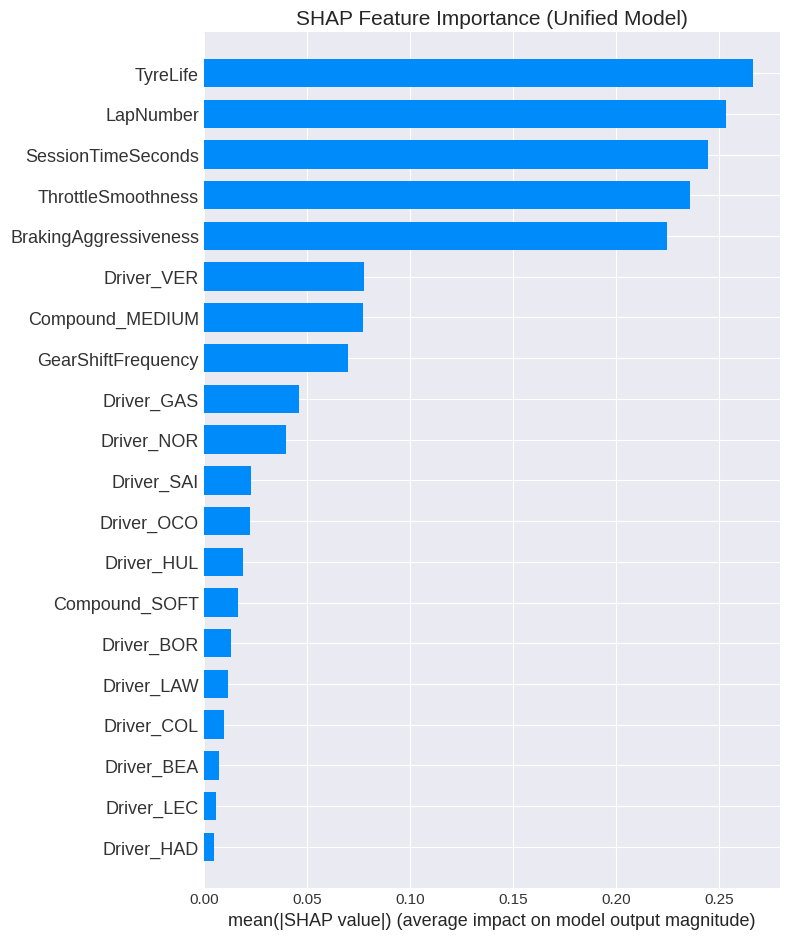

そして、AIが「どの情報を最も重視したか」を示したのが、下のSHAP特徴量重要度プロットだ。

このグラフが示す序列は、非常に明確だ。

- TyreLife(タイヤの寿命): ダントツのトップ。やはり、現代F1においてタイヤが全てを支配していることを、AIは即座に見抜いた。

- LapNumber(周回数): レースが進むにつれて燃料が軽くなり、路面にラバーが乗っていく効果。

- ThrottleSmoothness(スロットルの滑らかさ): 驚くべきことに、我々が算出したドライバーシグネチャの一つが、トラックエボリューション(

SessionTimeSeconds)をも上回り、3番目に重要な要因としてランクインした。これは、ドライバーの技術、特に繊細なアクセルワークが、ラップタイムに絶大な影響を与えたことを示している。

3-2. 最速ラップの解剖:なぜ、ハミルトンの”あのラップ”は神がかった速さだったのか?

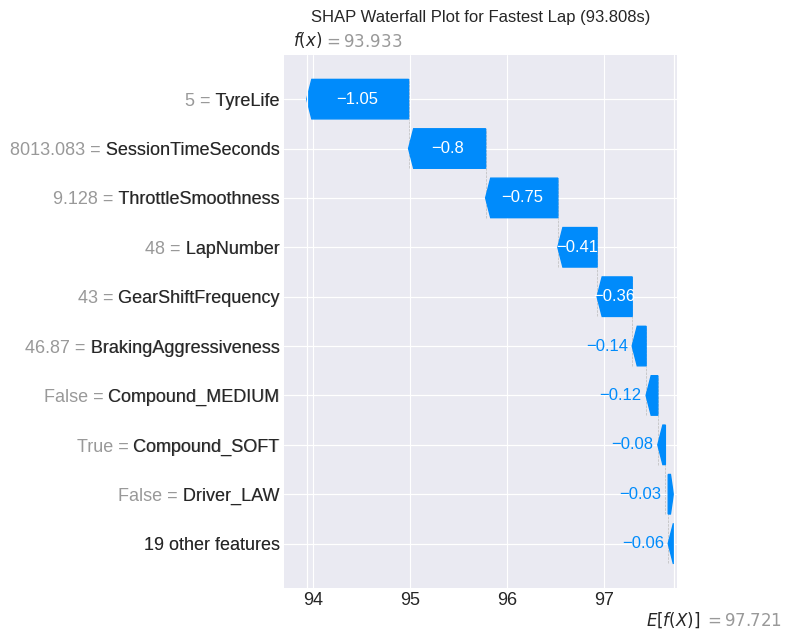

AIが示した序列の正しさを、具体的な事例で検証してみよう。このセッションの最速ラップは、フェラーリのルイス・ハミルトンが記録した93.808秒だった。このラップは、なぜ他のどのラップよりも速かったのか?AIの分析(SHAP値)は、その内訳を驚くほど明快に示してくれた。

この表は、平均的なラップタイムを基準に、各要因がこのラップを何秒「速くしたか(マイナスの値)」、あるいは「遅くしたか(プラスの値)」を示している。

- 速くした”当たり前”の要因:

- TyreLife(-1.212秒): このラップが、わずか5周しか走っていない、ほぼ新品のタイヤで記録されたことが、タイムを縮めた最大の要因だった。

- LapNumber(-1.044秒): このアタックが、レース終盤の、燃料が最も軽くなった状態で行われたことが、合計で1秒以上ものアドバンテージを生み出していた。

- 速くした”神業”の要因:

- ThrottleSmoothness(-0.816秒): これが、このラップを特別たらしめる、驚愕のデータだ。AIは、ハミルトンのこのラップにおける**「並外れてスムーズなスロットル操作」**が、他の平均的なラップと比較して、単独で0.8秒以上もタイムを縮める要因になったと結論付けた。彼が持つ伝説的な繊細さが、ラップタイムという形で明確に証明された瞬間である。

この分析が示すのは、最速ラップが、単なる新品タイヤと軽い燃料だけで生まれるものではない、という事実だ。それは、チームの完璧な戦略と、それに神業とも言えるドライビングで応えたドライバーの技術とが、奇跡的に融合した芸術作品なのである。

結論:データという”第2の目”が拓く、新たなF1観戦

我々の旅は、ここで一旦終わりを迎える。この長い分析を通して、我々は一枚のタイムシートの裏に、いかに豊かで複雑な物語が隠されているかを見てきた。

各ドライバーが持つ、異なるコーナリング哲学。レースを支配するタイヤという絶対的な存在。そして、ハミルトンのファステストラップに込められた神業。これらは全て、データという”第2の目”を持たなければ、決して見ることのできなかった景色だ。

次にあなたがF1を観戦するとき、ぜひ思い出してみてほしい。トップを走るあのドライバーは、本当に「最速」なのだろうか?苦戦しているように見えるあのマシンは、実は特定のコーナーで誰よりも輝いているのではないか?

データは、我々に新たな視点を与えてくれる。それは、結果だけを追うのではなく、その裏にあるプロセスと、そこに込められたエンジニアやドライバーたちの知恵と情熱を感じ取るための視点だ。その視点を持てば、F1というスポーツは、間違いなく、今よりもっと深く、もっと面白くなる。

コメント